本文转自:钱江晚报

《杭州城西一小区疑似“貉”现身》后续越来越多野生动物闯进城市提出一个全新命题——

我们如何与野生动物和谐相处

本报记者 盛锐 邹宸 通讯员 冯晴颖

貉

貉 松鼠

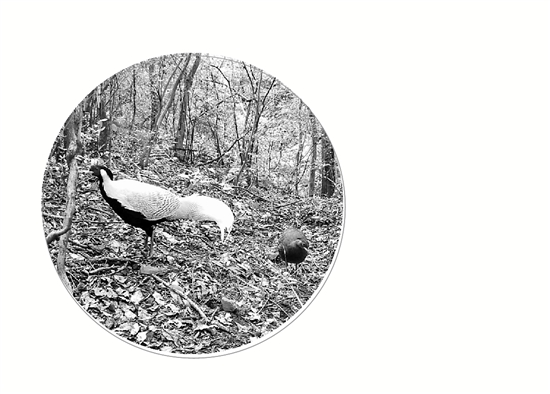

松鼠 白鹇

白鹇 小麂

小麂 杭州西湖区优盘时代中心的居民,前几天在小区发现了“不速之客”。它形似野狗、狐狸,但耳朵和嘴尖尖的,尾巴比较长,眼部上方还有两条黄色的斑纹,经常在傍晚出没,以流浪猫的猫粮为食。

不少人拍下了它和猫同框以及在小区里溜达的图片和视频。(详见钱江晚报昨日3版)

经杭州市林水局相关专家辨认,这只动物是国家二级重点保护野生动物貉。

杭州一小区发现貉的消息不胫而走。貉会不会伤害人类?我们又将如何和野生动物们共处?

它们在上百个小区扎下了根

上海完成四次“貉口普查”

这些问题,距离杭州不远的上海比我们更早面对。

据解放日报报道,就在不久前,300多位全国志愿者随机组队,在上海100多个小区陆续完成了上海第四次“貉口普查”。

野生动物并非都能适应城市,而貉是上海“野生动物进城”最典型的案例,它们逐步适应了城市环境,渴了喝小区景观河、喷泉池的水,饿了就吃小区绿化带里的嫩叶、种子、果实和居民种的菜,甚至不放过猫粮和湿垃圾,顽强地在上百个小区扎下了根。

2019年,上海市林业总站、复旦大学保护生物学研究组、山水自然保护中心等联合发起了“貉以为家”项目,并在2022年启动“貉口普查”,这是我国第一个在特大型城市以公民科学的组织方式进行的城市野生哺乳动物调查活动。

上海去年进行的第三次“貉口普查”结果显示:98个有貉小区貉的平均密度为0.44只/公顷,志愿者实地样线调查中遇到貉的平均值为1.06只/公里样线,这两个数据和2023年近似,均显著低于2022年的1.08只/公顷、2.8只/公里样线,分别降低59.3%、62.5%。

有专家表示,上海各区域野生貉的“承载界限”可能会逐步明确,如果貉的密度超过了标准数值,社会共治力量就要积极采取行动。

对杭州的城市环境

貉表现出较好的适应性

“貉是犬科貉属的杂食性哺乳动物,主要生活在平原区域,比如江南的杭嘉湖平原。”在杭州原乡野地生态保护与研究中心执行主任沈秋的记忆中,这是杭州主城区第二次报告出现貉的踪迹。

2022年3月,拱墅区荣沁轩附近曾出现过一只貉,和本次出现貉的优盘时代中心直线距离仅3公里左右,“如果是当初的那一只,说明它已经相当适应城市的生活。”

沈秋介绍,貉食性杂,在野外采食基本是有什么吃什么,在城市里则喜欢在绿化带的土壤和水边寻找食物,也会偶尔吃投喂给流浪猫的猫粮和湿垃圾。

优盘时代中心发现貉后,沈秋去过现场,“那是一片餐饮区,也有居民投放的猫粮等,都会成为它的食物,一定程度上让它有了‘安家’的打算。”

据杭州市林业水利局近年野生动物本底调查,貉在杭州的数量并不多,分布在杭州的群山与丘陵之中,包括主城区、余杭、萧山、富阳、建德、桐庐、临安、淳安等地。

“貉对杭州的城市环境表现出较好的适应性。”杭州市林水局相关工作人员说,貉天性比较温顺、胆小,野生的貉会本能地躲避人类,不会主动攻击人,“如果您附近小区有貉,无需紧张,暂时也无需抓捕处理。”

野生动物进城越来越多

提倡“不投喂、不伤害、不接触”

不仅仅是貉,近年来杭州市民发现身边的野生动物目击报告多了起来。

2025年7月20日,市民赵女士在西湖景区遇到一只野生黄麂。

2024年8月,家住萧山义桥的读者发现,有一只猕猴光顾老屋院子,还偷吃西瓜。

……

“要说杭州市民最熟悉的,应当是松鼠和鸳鸯。”沈秋介绍,随着城市生态逐渐改善,许多野生动物在城市里被观察到,如小麂、白鹇等,其中不乏国家重点保护野生动物。

如何和野生动物和谐相处,成了大家关心的问题。

“从大的趋势来讲,随着种群增长,一些新生的个体移居城市是必然的。”沈秋表示,根据观察和经验,当下来城里的往往是一些不太有天敌的食草动物,市民无需紧张,一般可遵循“三不”原则:不投喂、不伤害、不接触。

以貉为例,它是国家二级重点保护野生动物,任何人不得随意捕捉、伤害。

沈秋说,如果被长期投喂,貉会出现部分习性改变,比如变得不怕人,甚至出现主动伤人的情况,“人类的食物不一定适合野生动物,可能导致其消化系统紊乱、营养失衡。”

此外,野生动物可能携带病原体,可能会通过近距离接触传染给人类;反之,人类身上的病原体也可能传给野生动物。即便是善意的接触也不值得提倡。

如果觉得野生动物威胁或者困扰自己的生活,大家可以联系属地的林业部门。如发现野生动物受伤等情况,需要救助,也应及时寻求有关部门或专业人员的帮助。

象泰配资-象泰配资官网-配资股票配资平台一流-网上配资平台配资门户提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:正规炒股配资网站在北京顺义主赛区拉开帷幕

- 下一篇:没有了